Conversation croisée par Raphaël Bassan et Érik Bullot [2010]

Colas Ricard, créateur du site cineastes.net et promoteur du site exprmntl.net (hélas désactivé), se proposa de produire des situations de dialogue. Avec qui, demanda-t-il, aimeriez-vous dialoguer ? Le dialogue devait donner lieu à une transcription sur le site. J’appris que Raphaël Bassan avait proposé mon nom. J’en fus surpris et heureux. Occasion d’évoquer ce territoire à la fois proche et lointain, celui du cinéma expérimental. La rencontre ne se fit pas à cette occasion. Colas Ricard abandonna, semble-t-il, son projet. Le rendez-vous eut lieu pourtant, quelques années plus tard, dans un restaurant du dix-neuvième arrondissement (nous étions, bien sûr, sans le savoir, voisins).

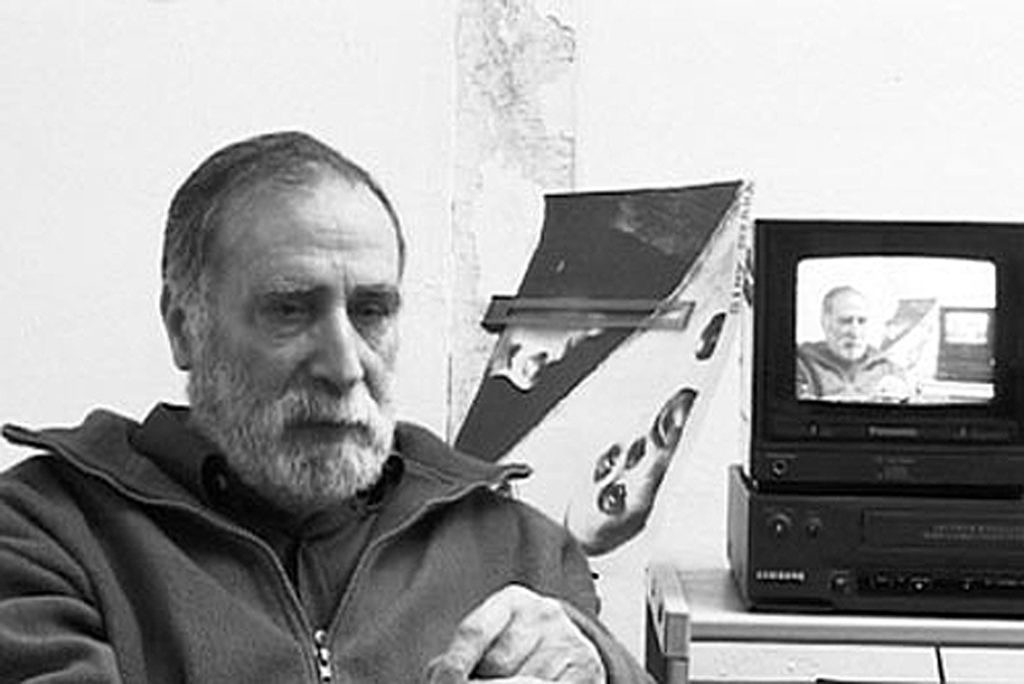

Érik Bullot

Raphaël Bassan : À l’origine, je ne prévoyais pas de me spécialiser dans le cinéma expérimental. J’étais ouvert à toutes les formes de cinéma. Enfant, déjà, je voyais jusqu’à trois films par semaine. Dès onze ans (en 1959), en entrant au lycée, j’y allais tous les jours. Je découvrais, sans a priori, des films sur le tas. Tous les cinémas y passaient (expressionnisme, Nouvelle vague qui venait de débuter), et on pouvait lire de nombreux textes sur tous ces « genres », sauf sur l’expérimental. Je fréquentais deux bibliothèques de prêt, l’une située derrière la mairie du XXème arrondissement, à Gambetta, et l’autre rue Fessart dans le XIXème. Dès que je voyais un film relevant de telle ou telle école, je lisais ce qui en avait été écrit. Un des deux conservateurs (je ne me souviens plus lequel) avait constitué un fonds important d’écrits sur le cinéma.En même temps que je voyais un large panel de films, je fus bientôt confronté à ce qu’on appelait, alors, des « films d’artistes », notamment à la Biennale de Paris, foire artistique destinée aux créateurs de tout médias de moins de 35 ans. Puis, à des films qu’on commençait à qualifier d’ underground. Le premier texte sérieux que j’ai lu, vers 1967, sur l’expérimental (en français ou en anglais ?), c’était un gros article de Lewis Jacobs : Experimental Cinema in America – Part One : 1921-1941, suivi de Part Two : the postwar revival, publié initialement dans la revue « Hollywood Quarterly » (Hiver 1947 et Printemps 1948), qu’une des deux bibliothèques possédait.Henri Langlois proposait aussi à la Cinémathèque française des programmes intitulés « Avant-garde dadaïste et surréaliste », qui comprenaient des films de Luis Buñuel, Man Ray, Germaine Dulac… dans d’horribles copies tronquées. J’assistais, aussi, à d’autres projections, et, là, je constatais qu’il n’y avait rien (ou presque) d’écrit sur ce vaste corpus de films. La plupart des ouvrages ont été publiés dans les années 1970. Grâce à Sitney, Noguez et d’autres, il s’est alors produit un « recentrage », une mise en perspective de ce cinéma (jusqu’alors plus ou moins sans identité).

Je me souviens d’une anecdote : un critique notoire m’a dit, à la fin des années 1960, que lors d’une conférence, il avait osé dire que les œuvres de Clémenti se situaient dans le prolongement de celles de Dulac, et tout le monde le prenait pour un fou.

Le cinéma d’avant-garde ou le cinéma expérimental ne sont pas des données immédiates, ce sont des constructions intellectuelles de critiques et/ou de théoriciens. Je voyais ces films, et je me demandais pourquoi on n’avait pas écrit sur eux. Comme le dira plus tard Noguez (je cite de mémoire) : « Nul ne mérite l’indignité de demeurer dans l’ombre de l’incritiqué. »

Donc, c’est là que le bât blesse : il ne s’agissait pas, pour moi, de défendre uniquement ce cinéma (ce serait absurde !), mais simplement de résoudre l’aporie causée par le manque de textes idoines. Mon but (qui m’a peut-être un peu trop bouffé, je dois bien l’avouer) était de savoir comment m’y prendre pour ouvrir une brèche dans ce monde de silence, comment faire un peu reconnaître ce cinéma-là.

J’ai rencontré diverses personnes, Anton Perich et Piero Heliczer (acteur de Warhol qui s’était établi en France) qui programmaient, dans les années 1960, des films underground américains à l’American Center du boulevard Raspail ; des galeristes parmi lesquels Claude Givaudan qui montrait des films de Pierre Clémenti, d’Étienne O’Leary, de Martial Raysse dans sa galerie et en vendait des exemplaires en Super 8 (ou 8 mm, j’ai oublié). Il y avait aussi, rue de Seine, la galerie de Christine Aubry ; les films étaient montrés (cela ne date pas d’hier) comme des œuvres d’art : on s’asseyait sur des couffins et l’on regardait les films projetés.

De son côté, Langlois présentait assez régulièrement des films expérimentaux internationaux ; il y avait, aussi, à la Cinémathèque, des projections régulières de films lettristes. La grande révélation pour les gens de ma génération a été, en septembre 1967, la présentation d’une sélection de New American Cinema proposée par Paul Adams Sitney — que Langlois avait titré, parfum lancinant de l’époque, « Avant-garde pop et beatnik » —, qui faisait un grand tour d’Europe avant de se rendre au Festival spécialisé (Exprmntl) de Knokke-Le-Zoute, qui devait avoir lieu en décembre. On voyait aussi bien des films de Brakhage que des essais du tout nouveau cinéma structurel encore innommé.

Puis, je rencontrais, sur un plan plus personnel, Marcel Mazé, en 1970, qui projetait des films du dernier Festival d’Hyères au Studio du Val-de-Grâce à Paris. Une complicité se noua entre nous, et avec quelques autres « jeunes activistes » nous avons transformé le premier Collectif Jeune Cinéma (une structure uniquement programmatrice) en coopérative sur le modèle de la Film-Makers Coop de Mekas (le CJC). C’était la première coopérative française fondée en juin 1971.

Moi-même, à l’époque, j’avais réalisé deux courts métrages.

Ici, je fais une légère digression. J’ai rencontré, vers 1967, un garçon qui fabriquait lui-même ses films et les projetait (en 16 mm), avec un groupe (un club ?) certains samedis à l’École de Chimie de la rue de Banquier dans le XIIIème arrondissement. Il ne s’intéressait pas spécialement à l’expérimental, mais m’avait montré, concrètement, qu’on pouvait réaliser des films pour trois fois rien et les projeter devant un vrai public.

Peu à peu, et sur des territoires tout à fait différents, une toile s’est tissée, presque malgré moi pourrais-je dire : des cinéphiles, comme Joël Magny, que j’avais connu sur les bancs de la Cinémathèque, ont été intéressés par l’expérimental. Joël est venu à des réunions du CJC et en a fait partie par la suite. Il y eut des ricochets, car Magny deviendra rédacteur en chef de la revue Téléciné et m’intégrera dans son équipe, où j’ai pu commencer à écrire sur l’expérimental. Un phénomène identique s’est produit, dans les années 1980, avec Jacques Kermabon que j’avais sollicité pour venir participer à un festival de cinéma expérimental. Sa sensibilisation au « genre » n’a pas été vaine, puisqu’il allait diriger la revue Bref à laquelle je collabore depuis ses débuts en 1989, et où l’expérimental est bien couvert.

La réflexion sur le cinéma expérimental (agrémenté parfois de programmations dans divers lieux) a toujours été un peu mon « jardin secret », puisque j’écrivais sur toutes sortes de films (et je continue à le faire). Le parcours que j’ai suivi durant une quarantaine d’années est, de mon point de vue, parfaitement atypique. J’ai été, durant tout ce temps, un témoin privilégié plus qu’un homme de dogmes.

Érik Bullot : Ma situation est très différente. Si j’esquisse à mon tour un fil biographique, je découvre, quand je commence à réaliser mes premiers films au début des années 1990, une scène expérimentale en France relativement constituée, avec des lieux de projection, des publications, des séances régulières. Je me souviens des séances organisées par Maurice Lemaître à la Cinémathèque française, des séances au Cinéma du musée du Centre Georges Pompidou. Au début des années 1990, de nombreuses copies étaient disponibles grâce au travail de Light Cone, notamment. Je venais d’une cinéphilie traditionnelle (j’avais étudié le cinéma à l’Idhec), mais j’ai eu très rapidement le sentiment que le cinéma se déplaçait vers les musées et les galeries. Est-ce dû à cette situation historique étrange ? Les séances de la Cinémathèque française avaient lieu, pour je ne sais quelle raison, au cinquième étage du Centre Georges Pompidou. Je visitais les expositions avant les séances. Je découvrais une grande porosité entre le cinéma et l’art.

Dès que j’ai commencé à faire des films, produits grâce à des bourses ou de manière autonome, avec de l’argent de poche, j’ai rapidement eu le sentiment de m’inscrire dans le champ du cinéma expérimental.

J’observais (la situation commence-t-elle à s’estomper ?) que le milieu expérimental offrait une scène très constituée, mais également très divisée en une multitude de territoires, eux-mêmes fractionnés : l’ensemble ne donnait pas un sentiment très vivace de circulation.

Après avoir montré mes films à diverses personnes du champ expérimental et essuyé des refus systématiques, j’ai décidé d’inventer ma propre tribune. Je ne devais pas correspondre au modèle que la scène expérimentale française s’était faite du cinéaste. Était-ce dû à ma formation, à l’hétérogénéité de ma production, à mes proximités avec le champ des arts plastiques ?

Ces refus du milieu expérimental, qui me semblaient profondément arbitraires, m’ont troublé, condamnant pour un temps mes films à une sorte d’invisibilité perplexe. J’ai continué à réaliser des films plusieurs années sans pouvoir résoudre la question : « comment inventer sa propre tribune, les espaces de diffusion adéquats et atteindre une certaine reconnaissance critique ? »

R. B. : Pourquoi accordez-vous une telle importance au milieu expérimental qui était, alors, assez marginal ?

É. B. : Mon travail s’inscrit légitimement, me semble-t-il, dans ce milieu par ses conditions de production, ses partis pris plastiques, son caractère exploratoire, même si les références artistiques ne sont pas toujours les mêmes.

Marginal ? Oui et non. Dans les années 1990, ce cinéma rencontre une reconnaissance institutionnelle et muséale forte. Les musées programment les films expérimentaux en privilégiant, il est vrai, les œuvres historiques. Mais la situation est tout de même favorable. Je serais assez vigilant au sujet de ce « discours de la plainte », constitutif de l’histoire du cinéma expérimental. La scène expérimentale semble fonctionner en France sans histoire, oubliant elle-même ses propres succès. Ce discours a certes sa légitimité (l’histoire du cinéma expérimental ne semble pas s’inscrire durablement dans la mémoire collective). Pour autant, faut-il reconduire sans cesse le motif de la plainte et ne pas donner droit à ses propres conquêtes ? Marginal ?

R. B. : Cette laborieuse légitimation est, pour moi, un fait : c’est pour cela que je me suis tenu sur la brèche durant quarante ans…

É. B. : Je ne suis pas d’accord. Lorsque j’ai commencé à m’intéresser à ces questions, le cinéma expérimental avait conquis ses tribunes et son ancrage institutionnel. Peut-être la définition historique de l’expérimental comme marginalité a-t-elle eu pour effet d’empêcher certains de ses membres de s’ouvrir à des formes expérimentales nouvelles qui ne ressemblaient pas de manière manifeste à leur credo ou s’éloignaient des impératifs modernistes (travailler sur les constituants propres du médium).

Une des rares rencontres heureuses fut celle de Jean-Michel Bouhours, responsable historique des collections de films expérimentaux du Musée national d’Art moderne du Centre Pompidou qui fit rentrer un de mes films (l’Ébranlement, 1997) dans ses collections. Il semblait tout à fait disposé à relier mes premiers films, réalisés en 1988-1989, à des œuvres expérimentales françaises du début des années 1970, créant ainsi une filiation qui recouvrait le relatif silence des années 1980.

Je me souviens d’une rencontre avec Nicole Brenez en 1998 suite à son refus d’inscrire mes films dans les programmes de la manifestation (et publication) Jeune, dure et pure, qui s’est déroulée à la Cinémathèque française en 2000 et qui faisait le point sur divers états historiques de l’expérimental français. Je souhaitais connaître les raisons profondes de ce refus. J’avais écrit une longue lettre à Christian Lebrat (le coorganisateur de l’événement) en ce sens. Nicole Brenez me donna une réponse décisive qui précipita la création de pointligneplan : « C’est à vous de faire ce travail, d’expliquer où vous vous situez. »

Nous pensions, avec d’autres cinéastes, que le cinéma expérimental était devenu un territoire clos, quelque peu historique, peu irrigué par l’art contemporain, et qu’il fallait en somme le déterritorialiser. C’était à nous de redéfinir notre espace en prenant en compte le déplacement des frontières entre le cinéma et les arts plastiques. Nous avons décidé de montrer à pointligneplan des œuvres qui relèvent des avant-gardes, de l’art vidéo, des créations de jeunes plasticiens, mais également des œuvres déjà reconnues ou primées en festivals comme celles de Naomi Kawase ou de Jean-Claude Rousseau. Nous croisons volontiers, par exemple, fiction et documentaire, journal filmé et found footage. Si les premières séances montraient des films tournés en 16 mm, la vidéo est devenue rapidement le support principal des œuvres projetées. Nous avons très vite (après trois ou quatre séances) abandonné le credo du support argentique.

Je reste personnellement profondément attaché à certaines œuvres du cinéma expérimental. Gregory Markopoulos, par exemple. Exemple assez paradoxal, je le reconnais, puisque Markopoulos refusait absolument le qualificatif d’« expérimental ». De fait, je suis peut-être plus proche de cinéastes comme Jean-Daniel Pollet ou Johan van der Keuken qui ont mené une œuvre expérimentale sans souci des frontières et des étiquettes en questionnant le cinéma lui-même. J’ai un intérêt très vif pour l’histoire du cinéma, la généalogie, les efforts d’anamnèse permanents pour tracer des lignes et des cartes, d’où ma sensibilité envers des trajectoires parallèles, voire secrètes. De la même façon, je pense qu’avec un peu de recul pointligneplan s’inscrira naturellement comme un épisode critique du cinéma expérimental. C’est en tout cas mon sentiment personnel.

R. B. : Je reviens un peu en arrière pour montrer que le travail de légitimation du cinéma expérimental est souvent remis en cause par ses thuriféraires mêmes.

Dans les années 1970, un institutionnel, Jack Gajos, était intéressé par le cinéma expérimental, et nous a proposé diverses formes d’aides. Presque rien n’a abouti, car tout le monde se tirait dans les pattes. On a réussi, cependant, à créer, en 1978, une fédération l’ACIDE (Association du Cinéma Indépendant, Différent et Expérimental) avec un bureau unique. Elle a rapidement implosé, car certains avaient des définitions très étroites de l’expérimental. Ainsi, à l’initiative de Luc Moullet, nous avons obtenu une rencontre avec les gens de la SRF. Cette rencontre s’est soldée par un échec, car Guy Fihman (entre autres, mais son attitude est symptomatique d’une forme obtuse d’intolérance), parlant de Gérard Courant, disait qu’il ne le reconnaissait pas en tant que cinéaste expérimental, car il faisait de l’ « expérimental au sens large », alors que lui, Fihman, était partisan d’un expérimental au sens étroit du terme. On a montré que nous étions désunis, et le dialogue a tourné court.

Il y a toujours eu ces querelles qui ont maintenu le cinéma expérimental dans un état permanent de sous-développement, et qu’il fallait constamment combattre. Ainsi, chacun disait qu’il était le seul à s’y intéresser comme il faut, et que les autres étaient des faussaires. Là, sur ce manque d’ouverture du milieu, je vous rejoins.

Donc, vers 1980, le milieu se disloque (provisoirement) avec la notable exception de la création de Light Cone en 1982 qui fera surtout un travail de légitimation du cinéma classique expérimental auprès des institutions.

Ce que vous prenez pour un âge d’or (les années 1980) est une période de creux relatif. Les coopératives historiques, le Collectif Jeune Cinéma et la Paris Films Coop. gèlent presque leurs activités. Le festival d’Hyères, dévolu partiellement au cinéma expérimental, disparaît en 1983. Light Cone se différencie des autres coopératives, car ce sont seulement deux personnes (mais surtout yann beauvais) qui décident de tout, ce qui allège considérablement les opérations. Light Cone adopte un peu le profil d’un distributeur indépendant. Dans une coopérative traditionnelle, il y a des discussions, des votes à n’en plus finir, ce qui alourdit tout.

La reconnaissance muséale du cinéma expérimental, c’est beauvais qui en a été le principal artisan, car, avant, les indépendants se méfiaient des institutions comme de la peste (« on va être fliqués, on va perdre notre indépendance » entendait-on comme des litanies). Comment avancer dans ces conditions ?

Donc, d’accord pour la diffusion, mais au niveau de la création, c’est presque un désert en France. La plupart des cinéastes qui tentaient de faire des films expérimentaux (qu’on voyait, par exemple, au previews de Light Cone), ne se connaissaient pas entre eux. Des cinéastes comme Frédérique Devaux ou Cécile Fontaine et d’autres travaillaient alors, mais leur visibilité ne sera effective que durant la décennie suivante qui voit le milieu se réorganiser.

Au mouvement des coopératives succède, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, le mouvement des laboratoires qui va, justement, relancer le milieu sur, curieusement, la base de l’argentique. Une toute nouvelle génération, voir l’Abominable ou l’Etna, parie sur l’argentique : cours de sensibilisation, développement, tout se fait en argentique. Ils réinventent le cinéma expérimental, mais dans une perspective orthodoxe, c’est à dire uniquement en pellicule (du moins dans un premier temps). Et avec un retour au grattage de pellicule et à l’emploi du found footage. Cela n’empêche pas que certains étaient doués.

Cela tombe mal, alors, pour vous, car, quand vous proposez, vers la fin des années 1990, vos films, le milieu est redevenu très pointilleux et soucieux de ses origines.

Maintenant, avec le nouveau siècle, le cinéma expérimental entre à nouveau (mais peut-il faire autrement ?) en dialogue avec l’art vidéo et l’art numérique (mais aussi d’autres pratiques), comme en témoigne le Portail 24/25 qui héberge les bases de données d’un certain nombre d’associations, dont pointligneplan, le Collectif Jeune Cinéma et, plus tard, les collections du Centre Pompidou. Ce Collectif 24/25 (vitesse de défilement du film et de la bande vidéo) regroupe des gens qui se sont aperçus que le clivage n’est plus entre argentique et numérique, mais que c’est une affaire de mémoire à préserver. L’industrie broie et efface tout, de l’argentique aux logiciels périmés. Un devoir de sauvegarde s’impose si on veut éviter une catastrophe patrimoniale. Ainsi pour voir une œuvre conçue avec un ordinateur de 1999 et ses logiciels originaux, il ne faut pas seulement conserver l’œuvre, mais aussi recréer l’ordinateur qui permettra sa vision.

Selon les décennies, nous rencontrons des besoins différents. Il faut, comme le souhaitaient Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, dans les années 1990, que s’instaure une «écologie des médias ». Les premières expérimentations visuelles ont été faites par les cinéastes expérimentaux, il y a près d’un siècle, il ne faut pas l’oublier et jeter le bébé avec l’eau du bain. Dans l’art visuel hybride du futur, il faudra faire la part des choses, et bien pointer ce qui revient au cinéma expérimental, à l’art vidéo ou à l’art numérique.

É. B. : J’ai assisté à la naissance des laboratoires, et j’ai même monté certains de mes films à l’Etna à la fin des années 1990. Sans établir toutefois de véritable dialogue avec ses membres (un changement de clef symbolique a suffi à m’interdire l’accès aux ateliers). J’ai observé la même méfiance que chez leurs aînés. S’agit-il, de la part de la scène expérimentale française, d’un droit de propriété ? J’ai noté en revanche plus d’ouverture dans Exploding, la revue issue de ce groupe. Je pense notamment à Stéfani de Loppinot ou à Émeric de Lastens qui sont sortis de ce « sommeil dogmatique ».

J’ai eu le sentiment très vif d’une clôture historique. L’univers du film peint ou gratté, par exemple, me semble assez stérile. Il est tout à fait possible, bien sûr, de travailler sur des formes revenantes ou en déshérence. Mais les enjeux ne sont plus les mêmes, ils sont assez dévitalisés.

J’ai eu le sentiment d’un certain académisme, pour le dire vite, contredit pourtant par l’histoire même du cinéma expérimental, traversée de contradictions, de doutes, marquée par un certain « travail du négatif ». Gregory Markopoulos, par exemple, pour reprendre cet exemple, est assez symptomatique de ce mouvement complexe. Dès les années 1970, il se retire de la scène artistique et choisit un lieu (Temenos, en Grèce) pour montrer ses films. C’est un geste assez fort, souverain, qui se situe en porte-à-faux avec toute stratégie de carrière. Mes intérêts se portent vers de telles figures singulières. Je pense aussi à Serguei Paradjanov qui réalise des collages en prison. J’observe, chez ces deux artistes, un déplacement, imposé ou non, du cinéma du côté de l’art ou d’une pratique privée qui remet en question, non seulement la notion de l’expérimentation, mais celle du cinéma lui-même (les conditions de production, le système de diffusion, la salle de cinéma). Le cinéma, expérimental ou non, finit par se déplacer et se métamorphoser, par sortir de lui-même, de son propre champ.

Nous ne relevons pas tous à pointligneplan du champ de l’art. Certains comme Ange Leccia ou Christelle Lheureux y sont directement associés. D’autres se situent dans l’intervalle. Nous sommes en revanche tous conscients de ce profond déplacement.

R. B. : Le cinéma expérimental n’est pas une donnée immuable, il a été construit. Quand Sitney mélange, dans son ouvrage, le Cinéma visionnaire, des films personnels, paranarratifs, abstraits, etc., il le justifie par écrit, il construit ce champ de références. Et quelqu’un comme Annette Michelson émet des réserves et souhaite clôturer un corpus plus étroit.

Le problème, maintenant, c’est de savoir si vous voulez qu’il y ait une histoire du cinéma expérimental ou non. Si, oui, vous pouvez retoucher et modifier les histoires existantes, les enrichir. Ajoutez y un ou deux chapitres de plus puisque, par exemple, dans le livre de Sitney, il n’y avait pas l’École du corps (rattachée au corpus général par Noguez dans ses écrits). Quand, en 1977, à l’ouverture du Centre Pompidou, on a présenté la rétrospective Une histoire du cinéma, il n’y avait quasiment que des films américains choisis par Peter Kubelka, le commissaire de la manifestation. Des membres des coopératives françaises sont intervenus pour corriger le tir, afin qu’on intègre des films français et européens à ce corpus, dont une centaine de films seront achetés pour former la base initiale de la Collection du MNAM.

De plus, le milieu expérimental international ne forme pas un bloc, il y a des disparités criantes dans le traitement des artistes et la légitimation des œuvres.

Pourquoi, en 2000, Nicole Brenez et Christian Lebrat ont-il choisi de faire, avec Jeune, dure et pure, un panorama des cent ans de cinéma expérimental français et non mondial, comme le réclamaient certains ? Parce que la France et ses artistes (on commence, à peine aujourd’hui, à reconnaître l’apport des lettristes français dans le champ du cinéma) sont méconnus, malgré le fait, qu’en 2010, il y ait toujours trois coopératives en activité : on ne retrouve plus cela ni en Grande Bretagne, ni en Italie, ni en Allemagne, pays qui figuraient parmi les pionniers européens du genre dans les années 1960 et 1970. Sans compter le Festival des cinémas différents de Paris (devenu, en 2010, le Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris, avec une section compétitive), qui est le seul du genre en France à proposer une édition annuelle depuis douze ans. Rien ne peut justifier la méconnaissance des œuvres de personnes comme Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, Frédérique Devaux, Cécile Fontaine, Stéphane Marti, et là je parle de personnes ayant trente ans ou plus de pratique.

En 1980 quand on a conçu, Guy Hennebelle et moi, le numéro 10-11 de CinémAction sur les « Cinémas d’avant-garde dans le monde (expérimentaux et militants) », on a mis, à la fin de l’étude de chaque pays, une liste d’adresses de coopératives et de groupes. On a souvent, par la suite, pensé à rééditer l’ouvrage : les brèves recherches faites en 1997 nous ont montré que 90 % des adresses étaient obsolètes, les groupes s’étaient dissous.

Malgré cela, quand on lit un livre américain ou anglais (dernier exemple : le Cinéma expérimental, de Paul Young, Taschen éditeur, 2009), on ne trouve quasiment aucune référence à l’expérimental français ou, alors, très dévoyée. Il y a quelque chose qui cloche ! Ainsi peut-on lire, sous la plume de Young (pages 134 et 136), dans le chapitre « Le Collage et le found footage » : « Conner inspirera par conséquent plus de trois générations de cinéastes, parmi lesquels Arthur Lipsett aux États-Unis, Maurice Lemaître en France… » Comment, diable, Bruce Conner, qui a commencé à tourner en 1958, a-t-il pu influencer Maurice Lemaître qui a réalisé son premier long métrage en 1951 ?

É. B. : Il est sans doute trop tard pour corriger fondamentalement ce scénario. J’ai été frappé récemment de découvrir une exposition consacrée aux automatistes (groupe d’artistes à Montréal, proches du surréalisme, dans les années 1940-1950). La proximité avec la peinture expressionniste américaine est frappante. Elle anticipe même nombre d’œuvres américaines plus tardives. Pourtant, ce mouvement reste peu connu. L’histoire de l’art est écrite, n’est-ce pas, par les vainqueurs. J’espère que le déplacement dont je parlais à propos du cinéma dans ses relations à l’art saura influer sur les lectures critiques et les interprétations historiques pour créer d’autres centres d’intérêts, découvrir d’autres figures, étendre la catégorie expérimentale. C’est aussi le rôle critique de pointligneplan.

R. B. : N’empêche, les contradictions ne sont pas levées. Il se publie un grand nombre d’ouvrages relevant plus ou moins directement du « genre expérimental ». Jean-Michel Bouhours vient de publier, en recueil (Quel cinéma), ses textes de la période où il était en charge du département films expérimentaux du MNAM, une troisième édition d‘Éloge du cinéma expérimental de Noguez sort en octobre 2010 chez Paris Expérimental, exemple d’éditeur unique au monde entièrement dévolu aux avant-gardes et au cinéma expérimental. Tout ceci renforce l’aporie de la non reconnaissance du cinéma expérimental en France.

Il n’était pas dans ma vocation de revenir sans cesse, durant des décennies, sur ce problème. Si je suis devenu un militant, peut-être avec une certaine dose d’intolérance, c’est devant ce mur d’incompréhension. L’incurie, en la matière, du milieu cinématographique, et des critiques, est abyssale. Si on relit les textes publiés à l’occasion des diverses éditions du Festival de Knokke-le Zoute (celles de 1958, 1963, 1967 et 1974), la bassesse et la veulerie des papiers (venant surtout de la critique française) laissent pantois. Il y a un vrai problème, là, en dehors même de l’évolution propre au cinéma expérimental.

Ce dernier évolue, et pour tous. Nicole Brenez, qui a coorganisé Jeune, dure et pure, pour historiciser ce cinéma, s’oriente (dans ses écrits et ses programmations) vers autre chose : le pamphlet visuel, le cinéma essayiste… Elle programme des gens de pointligneplan. Mais revient, aussi, pour bien montrer que c’est toujours vivace, au cinéma expérimental, comme en juillet 2010 avec quatre séances dédiées à Paolo Gioli, un des grands maîtres italiens de ces quarante dernières années.

É. B. : Si j’ai senti une réticence chez nombre de cinéastes ou programmateurs expérimentaux, je suis d’accord avec vous pour constater l’ignorance du milieu du cinéma vis-à-vis de la tradition expérimentale.

R. B. : On parle, on parle, et j’ai oublié de signaler une chose qui pourrait aller dans votre sens. Quand, en 1971, on a créé le Collectif Jeune Cinéma (peu de membres étaient concernés, alors, par l’expérimental que beaucoup ne connaissaient pas, mais tous étaient tentés par l’aventure communautaire qui leur était proposée), on s’est posé la question de savoir quel cinéaste français pouvait, le plus, satisfaire nos attentes, et c’est le nom de Marcel Hanoun, qui a été le plus cité. Hanoun, qui a utilisé tous les formats (35 mm, 16 mm, Super 8, vidéo, téléphone portable) et toutes les écritures : l’essai filmé, la dysnarration, l’autobiographie, est un cinéaste pointligneplanesque avant l’heure, non ? Il ne semble pas que vous vous intéressiez beaucoup à lui.

É. B. : Cela tient à la longue période d’invisibilité de ses films.

R. B. : Quand on veut les voir, on le peut. Il y a une intégrale en ce moment à la Cinémathèque. Personne d’entre vous n’est venu !

É. B. : Effectivement, je connais très mal son cinéma. Mais si nous avons oublié certains cinéastes (vous pourriez citer d’autres noms), nous avons aussi ouvert notre programmation à des cinéastes peu connus et peu diffusés. Les programmations n’obéissent pas à un dessein systématique. Elles sont aussi le fruit des rencontres individuelles.

R. B. : Si l’on revient à la scène contemporaine, on peut isoler (entre autres) le cas de Nicolas Rey, un cinéaste très attaché à l’argentique, qui ne se contente pas de faire des grattages sur pellicule, mais pratique un cinéma essayiste. Artiste que vous avez « adopté », comme on le voit dans le « tableau de la galaxie qui tournent de (ou ont été adoptés par) pointligneplan » (Cf. Bref n° 62, automne 2004).

É. B. : La situation s’est nettement détendue. De nombreux artistes prennent des chemins de traverse, sont favorables à des alliances et des programmations croisées. Le paysage s’est considérablement apaisé. Chacun lâche du lest.

R. B. : Un petit retour sur la notion de fédération. Quand Nyctalope (le forum) s’est créé en 2002, c’était pour que les gens des diverses structures puissent échanger des messages (il n’y avait plus de bureau commun interstructures comme au temps de l’ACIDE). Ce forum, issu de ce que l’on a nommé le Manifeste (de Pantin), s’était doublé de la création d’une aide sélective du CNC au court métrage expérimental. Quelques films expérimentaux ont, ainsi, pu bénéficier de subventions. Des critiques et cinéastes du « milieu » siégeaient en sous-commission, et Nicole Brenez défendait les projets en commission plénière.

En revanche, ce qui se met en place actuellement, le Portail 24/25, est peut-être (comme signalé plus haut), la forme de fédération la meilleure, car la plus souple (tout en étant concrète) : mettre en commun, sur un portail unique, les bases de données de diverses associations liées à l’archivage et à la programmation des films expérimentaux, de l’art vidéo et l’art numérique (classé, provisoirement, sous le titre de « Time Based Medias », peut-être parce qu’il n’y en a pas de meilleur présentement).

L’ouverture est prévue pour septembre 2010. pointligneplan sera présent en 2011. Quelle que soit la nature (peut-être forcée pour une question de subventions) de cette fédération, elle opérera bien (intellectuellement) la jonction entre les divers partenaires. Est-ce qu’un échange constructif d’idées et d’initiatives aura lieu ? Je ne sais pas. Qu’est-ce qu’on va retenir de cette aventure du cinéma expérimental, ou de ces aventures en y liant les autres pratiques ? Quels en sont les héritages ?

É. B. : Je suis favorable à ce projet car, il faut le reconnaître, le cinéma expérimental demeure souvent peu connu par les jeunes artistes en France. Il n’a pas connu les mêmes relais qu’en Allemagne ou aux États-Unis grâce notamment à la présence de cinéastes expérimentaux dans les écoles d’art.

R. B. : Non seulement. Par exemple, j’ai dû attendre Jeune, dure et pure pour proposer à Bref des articles sur la nouvelle génération de cinéastes expérimentaux (Johanna Vaude, Carole Arcega, Philippe Cote). Et, là, j’ai rencontré des réticences chez les précédentes générations de cinéastes et de critiques pour qui le cinéma expérimental était mort il y a trente ans, et qui pensaient que j’allais un peu vite en besogne et que je devais attendre quelques années pour voir ce que ces nouveaux cinéastes auraient à proposer sur un long laps de temps. Là aussi, j’ai mené – quitte à me tromper : l’histoire de toute discipline intègre, immanquablement, dans ses développements, un certain nombre d’erreurs – un réel combat. Parfois contre les jeunes cinéastes eux-mêmes qui ne se sentaient pas prêts à être « muséifiés ».

Quand Christian Merlhiot évoque dans le dossier consacré par Bref à pointligneplan (voir ci-dessus), l’existence d’un milieu expérimental autoproclamé au sujet de la scène française actuelle, c’est, en fait, un truisme. Ce genre de processus ne se fait pas par « voie démocratique », on ne vote pas, à l’échelle de toute la scène artistique (inparamétrable d’ailleurs) pour « élire les artistes » qui viendront former ou élargir tel ou tel corpus. Une scène artistique n’est pas une nation ou un État. Des individus forment des groupes et cooptent les cinéastes qu’ils veulent y faire entrer. Ils les classent sous une dénomination donnée. D’autres écrivent. Il faut, dans les revues, se battre pour faire un texte sur tel ou tel réalisateur ou courant cinématographique. L’admission de l’article vaut, d’une certaine manière, légitimation. Lors de la mise sur pied de la récente commission (voir plus haut) d’aide du CNC aux courts métrages expérimentaux, le fait d’être déjà dans le milieu (d’avoir des films inscrits au catalogue de Beaubourg ou des coopératives) donne une certaine légitimité ; les membres des commissions ont, ainsi, des points de repères. Les projets proposés par des cinéastes appartenant à des coopératives de cinéastes sont examinés avec plus d’attention. Des surréalistes à divers groupes actuels, cela se passe de la même manière. C’est toujours la résultante d’un combat. Les coopératives ont eu conscience de cette responsabilité et ont mis sur pied des comités de visionnage (contraires au modèle initial institué par la Film-Makers’ Cooperative de New York).

On peut dire que Mekas (même si, aujourd’hui, il est devenu une icône et que de son temps les choses étaient différentes) a fait de même. Avec Sitney il a sillonné le monde pour présenter les films du New American Cinema. Les programmes clés en mains qu’il a choisis étaient prêtés gracieusement, par l’ambassade des États-Unis, à ceux qui organisaient des festivals dans des endroits institutionnels. Il a longtemps clamé les mérites de ces cinéastes, et la scène intellectuelle a suivi.

On peut peut-être affirmer que ces cinéastes américains avaient plus d’envergure, mais la démarche est la même : des militants (je n’aime pas le mot) sont obligés d’enfoncer le clou jusqu’à ce que le message passe.

Merlhiot aurait eu raison si après avoir écrit sur Philippe Cote ou Carole Arcega, ces cinéastes avaient été programmés partout, au détriment d’autres cinéastes, mais cela n’est pas le cas. Donc, pas de crispation à avoir puisque les cinéastes de pointligneplan ont plus de visibilité que les cinéastes expérimentaux contemporains. Votre groupe développe, également, de fortes activités éditoriales.

É. B. : pointligneplan a été également un lieu stratégique. L’idée qui a présidé à sa création, c’est, avant tout, le désir de créer de nouveaux espaces de programmation, de donner à voir des films peu diffusés. Ce travail a supposé un accompagnement éditorial. Nous sommes également conscients de l’importance de la légitimité critique. Pour autant, il n’y a pas de ligne directrice dans notre association. pointligneplan ressemble davantage à un archipel. Si l’un d’entre nous souhaite organiser une programmation, il est libre, il la propose et ne cherche pas à obtenir l’assentiment des autres. D’où la disparité des programmations qui reflète également celle du champ de l’art contemporain.

R. B. : On parle plus de votre groupe que des praticiens du cinéma expérimental. Pourquoi ?

É. B. : Se situer à l’intersection du cinéma et de l’art contemporain a permis de bénéficier d’une audience plus large et d’être relayé par divers canaux de communication. Sans doute (la situation a changé depuis quelques années) avons-nous, dès notre création, ouvert un espace théorique nouveau qui répondait à une attente. Les programmes intéressaient aussi bien des amateurs d’art contemporain que d’art vidéo, de cinéma expérimental que de cinéma documentaire, sans oublier la catégorie du « cinéma d’auteur ». Notre travail de programmation est repris désormais par des institutions (le Jeu de Paume, les séances Prospective cinéma au Centre Pompidou…) ou des festivals (le Fid à Marseille, par exemple), nous avons perdu le caractère pionnier des premières années. Parle-t-on vraiment de nous ? Je n’en suis pas certain pour autant.

R. B. : Maintenant, vous avez rejoint la scène du cinéma expérimental puisque Christian Lebrat a édité, dans Paris Expérimental, un recueil de vos textes, Renversements 1…

E. B. : J’aime bien, comme Chaplin dans le Pélerin, garder un pied de chaque côté de la frontière. Sans doute Christian Lebrat a-t-il à la fois reconnu mes intérêts pour l’expérimental et souhaité ouvrir sa collection à des réflexions croisées (mon livre croise en effet aussi bien Brakhage, Snow que Kawase, Hugonnier ou Keaton). Signe des temps. La situation est plus souple maintenant. Comme en témoigne notre dialogue. Dois-je ajouter que je n’ai pas du tout rencontré la même situation aux États-Unis ou en Espagne ? Ces querelles territoriales sont aussi un démon français.

R. B. : Peut-on, à tour de rôle, maintenant, tenter de donner un semblant de conclusion, en sachant que tout peut être reparamétré demain.

É. B. : Je dirais que l’expérimental, tel qu’on s’accorde à le définir, c’est à dire un mouvement qui naît des avant-gardes historiques et se théorise principalement aux États-Unis entre les années 1940 et 1960 est historiquement clos. Même si ce travail artistique et théorique fait retour aujourd’hui à travers les relations esthétiques entre le cinéma et les arts plastiques.

Comment doit évoluer la notion d’expérimental ? Est-ce que son extension doit se faire sous le même nom, inchangé mais doté d’un sens nouveau ? Ou doit-on utiliser un autre terme ?

R. B. : En ce qui concerne mon propre cas, mes choix ont fait que moi, qui était considéré par les durs des années 1970, comme un éclectique parce que j’écrivais dans des revues grand public, et sur toutes sortes de cinémas, j’ai survécu jusqu’à aujourd’hui, en continuant à écrire sur diverses formes de cinéma, et sur le cinéma expérimental aussi.

É. B. : Il ne peut y avoir de conclusion à nos propos, me semble-t-il (nous ne sommes pas des prophètes). Ce que l’on peut néanmoins constater, c’est que ce territoire s’est ouvert, s’est fracturé, avec les risques de dissolution que nous évoquions, à savoir la perte d’une mémoire propre à un champ.

R. B. : Pensez vous que cela soit définitif ?

É. B. : Non. Il est possible que de nouveaux territoires apparaissent rapidement. N’est-ce pas déjà le cas ? À pointligneplan, Christian Merlhiot et moi avons beaucoup programmé de jeunes artistes sortis des écoles d’art et nous avons créé cette collection en ligne qui comprend une centaine de films. Au début, nous avions beaucoup de films à programmer. Aujourd’hui nous pensons qu’une nouvelle génération devrait venir prendre le relais. On ne peut avoir, au présent, une vue complète. Le territoire est très disparate et lacunaire.

J’ai un projet personnel de double programmation avec, d’une part, des films de pointligneplan, de l’autre des films historiques liés aux avant-gardes (des années 1920 aux années 1970). Ce serait l’occasion de procéder à des comparaisons en produisant des effets de montage.

Le milieu de l’art contemporain me semble plus ouvert que celui du cinéma expérimental, il est ouvert à de nouvelles catégories. L’art contemporain aura été assez hospitalier. Il y a, au-delà de sa violence économique réelle, une authentique capacité d’accueil que je n’ai pas rencontrée dans le champ expérimental.

Mais une histoire vraiment autonome du cinéma expérimental existe-t-elle ? Dès les débuts, dès les premiers films de Hans Richter par exemple, il y a des passerelles, des croisements avec les arts plastiques. Toute l’avant-garde des années 1950 aux États-Unis a déjà un pied dans le cinéma, un autre dans les arts plastiques. Michael Snow est un artiste pluridisciplinaire. C’est presque un mythe d’envisager une autonomie du cinéma expérimental ; le cinéma expérimental ne peut se soustraire aux arts plastiques dont il constitue une sorte de plateforme. pointligneplan se situe sans doute à cette interface. Je suis convaincu qu’il y a un avenir muséal du cinéma d’avant-garde, du cinéma expérimental. Si j’avais un combat à mener aujourd’hui, ce serait au plan muséal pour qu’il y ait une politique cohérente d’acquisition. Le musée est devenu le festival.