par Érik Bullot [2009]

1. Kinétoscope vs cinématographe

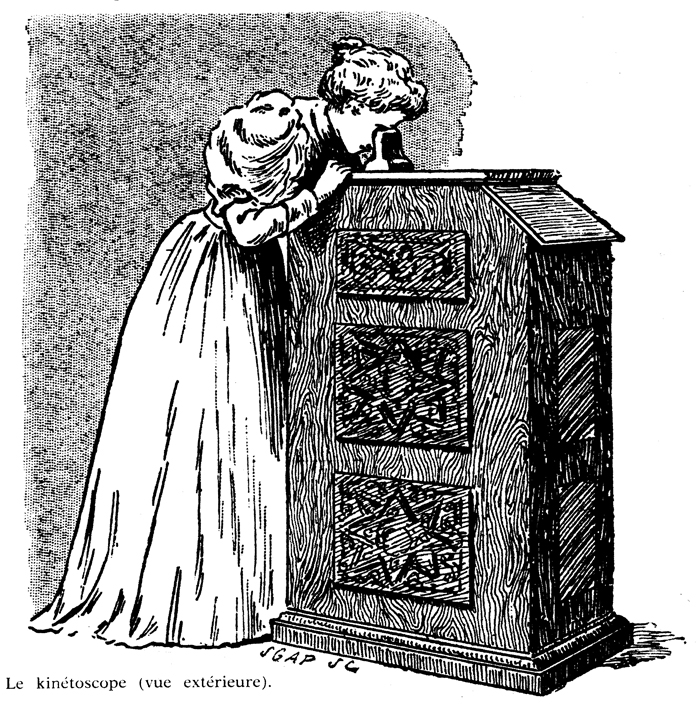

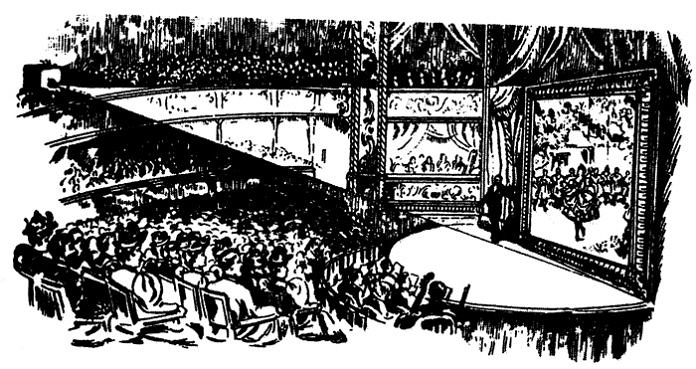

L’histoire des images animées rencontre une bifurcation insolite avec l’invention quasi simultanée du kinétoscope, due à Edison et William K. L. Dickson, et du cinématographe des frères Lumière, c’est-à-dire entre le visionnage privé du film vs la projection publique. D’un côté, le corps singulier du regardeur assujetti à l’œilleton situé au-dessus du meuble, scrutant la boucle de la bande filmée en introduisant une pièce dans le monnayeur ; de l’autre, le spectateur au milieu du public dans la tradition des spectacles forains, ayant payé sa place pour assister à la séance de projection. L’institutionnalisation du cinéma, à partir de 1915, a-t-elle totalement écarté le modèle du kinétoscope ? L’histoire du cinéma, « phénomène idéaliste » selon Bazin, obéit-elle à un dessein téléologique ? Son évolution se confond-elle avec la quête d’un « réalisme intégral » ? L’histoire du médium semble au contraire bien retorse, elle bégaie, balbutie ; elle est la proie de fantômes techniques ou culturels, comme en témoigne notre relation à l’image en mouvement. Les courts films sur Youtube ou Dailymotion évoquent à s’y méprendre les bandes animées antérieures à l’invention du cinéma : petitesse de la lucarne, durée réduite, tremblé de l’image, caractère privé et domestique de la consultation, possibilité d’une boucle. Sommes-nous au cœur d’une nouvelle bifurcation ? Le spectateur d’aujourd’hui est-il lui aussi fasciné par le retour du temps, à l’instar du narrateur de l’Invention de Morel ? Il est même possible d’accuser la ressemblance en consultant sur l’écran de son ordinateur les films du kinétoscope d’Edison : le baiser, la danse serpentine, les muscles de l’athlète, le match de boxe, le combat de coqs, l’échoppe du barbier, l’envol des pigeons dans la basse-cour, le chahut des jeunes filles au pensionnat. Cette apparente similitude entre le kinétoscope et l’ordinateur doit être bien sûr corrigée. Le parallèle n’est proposé qu’au titre d’une allégorie. Le caractère collectif de la séance de cinéma n’a pas totalement disparu au profit d’une consultation individuelle, il affleure dans les échanges sur réseau, le partage des fichiers, les sites dédiés à la cinéphilie. On a souvent remarqué combien le cinéphile a investi l’espace du blog. Le téléchargement, le DVD ont modifié nos modalités de visionnement des œuvres. Ce déplacement des conditions de visibilité des films est profond. Il affecte l’attente du spectateur. Celui-ci entretien désormais avec le film un rapport singulier, particularisé, subjectif. Il exige une adresse. La forme du journal, la lettre filmée, la chronique intime, le cinéma d’exposition favorisant la déambulation du promeneur, l’inscription de l’affect et du corps social dans les films de fiction recourant à des choix propres au documentaire (comédiens non professionnels par exemple) sont autant de symptômes de cet impératif de l’adresse, renouvelant les termes de l’opposition kinétoscope vs cinématographe.

L’histoire des images animées rencontre une bifurcation insolite avec l’invention quasi simultanée du kinétoscope, due à Edison et William K. L. Dickson, et du cinématographe des frères Lumière, c’est-à-dire entre le visionnage privé du film vs la projection publique. D’un côté, le corps singulier du regardeur assujetti à l’œilleton situé au-dessus du meuble, scrutant la boucle de la bande filmée en introduisant une pièce dans le monnayeur ; de l’autre, le spectateur au milieu du public dans la tradition des spectacles forains, ayant payé sa place pour assister à la séance de projection. L’institutionnalisation du cinéma, à partir de 1915, a-t-elle totalement écarté le modèle du kinétoscope ? L’histoire du cinéma, « phénomène idéaliste » selon Bazin, obéit-elle à un dessein téléologique ? Son évolution se confond-elle avec la quête d’un « réalisme intégral » ? L’histoire du médium semble au contraire bien retorse, elle bégaie, balbutie ; elle est la proie de fantômes techniques ou culturels, comme en témoigne notre relation à l’image en mouvement. Les courts films sur Youtube ou Dailymotion évoquent à s’y méprendre les bandes animées antérieures à l’invention du cinéma : petitesse de la lucarne, durée réduite, tremblé de l’image, caractère privé et domestique de la consultation, possibilité d’une boucle. Sommes-nous au cœur d’une nouvelle bifurcation ? Le spectateur d’aujourd’hui est-il lui aussi fasciné par le retour du temps, à l’instar du narrateur de l’Invention de Morel ? Il est même possible d’accuser la ressemblance en consultant sur l’écran de son ordinateur les films du kinétoscope d’Edison : le baiser, la danse serpentine, les muscles de l’athlète, le match de boxe, le combat de coqs, l’échoppe du barbier, l’envol des pigeons dans la basse-cour, le chahut des jeunes filles au pensionnat. Cette apparente similitude entre le kinétoscope et l’ordinateur doit être bien sûr corrigée. Le parallèle n’est proposé qu’au titre d’une allégorie. Le caractère collectif de la séance de cinéma n’a pas totalement disparu au profit d’une consultation individuelle, il affleure dans les échanges sur réseau, le partage des fichiers, les sites dédiés à la cinéphilie. On a souvent remarqué combien le cinéphile a investi l’espace du blog. Le téléchargement, le DVD ont modifié nos modalités de visionnement des œuvres. Ce déplacement des conditions de visibilité des films est profond. Il affecte l’attente du spectateur. Celui-ci entretien désormais avec le film un rapport singulier, particularisé, subjectif. Il exige une adresse. La forme du journal, la lettre filmée, la chronique intime, le cinéma d’exposition favorisant la déambulation du promeneur, l’inscription de l’affect et du corps social dans les films de fiction recourant à des choix propres au documentaire (comédiens non professionnels par exemple) sont autant de symptômes de cet impératif de l’adresse, renouvelant les termes de l’opposition kinétoscope vs cinématographe.

2. Bonimenteur, benshi, conférencier

L’intérêt majeur du travail des historiens autour du cinéma des premiers temps aura été de révéler l’extrême labilité du médium. Le cinéma n’a pas toujours obéi à la modalité de la séance telle que nous la connaissons, orientée autour d’un seul long métrage de fiction, supposant le silence dans la salle, l’interdiction de fumer, les horaires fixes. Les programmes ont longtemps été composites, mêlant les genres, les durées, entrecoupés d’attractions sur scène, accompagnés du bonimenteur qui racontait, commentait, expliquait le film auprès du public. Pensons au rôle du benshi au Japon, dont la présence dans les salles obscures survécut quelque temps à l’arrivée du parlant, objet d’une lutte corporatiste âpre et violente. Le programme d’ouverture du Studio 28 en 1928 était composé d’Autour de Napoléon et Essais tripartites d’Abel Gance sur triple écran, de dix minutes de projections murales sur trois murs de la salle (Cauchemars) et de dix minutes de lanterne magique commentées par un bonimenteur, relevant déjà d’une expérience de « cinéma élargi ». Plus récemment, la conférence illustrée d’extraits de films sous les formes de l’exposé ufologique ou des récits d’expédition en pays lointain offre un mélange de projection et de parole. Réalisé en 2003, le film de Philippe Fernandez, Connaissance du monde (Drame psychologique), présente le tableau ironique et fasciné de ces conférences. Le cinéma n’exclut pas la parole vive. Il est assez curieux d’en trouver la manifestation récente dans les bonus DVD proposant sur une piste sonore distincte les commentaires, les souvenirs de tournage et les anecdotes du réalisateur égrenés au fil des séquences. Au moment où de nouvelles bifurcations liées à l’arrivée du numérique se présentent, la salle de cinéma et la séance doivent elles aussi se transformer. Le désarroi des distributeurs, les difficultés économiques des salles classées « art et essai », l’impératif de l’événement, la vitesse de circulation des films en témoignent. En autorisant le déplacement du spectateur, les chuchotements, les allées et venues, voire l’indifférence, les modalités du cinéma d’exposition proposent un nouvel avatar de cette labilité du médium, rappelant d’ailleurs le modèle du cinéma permanent. La salle de cinéma est tenue d’échapper à son propre rite en avivant le fantôme de pratiques oubliées ou désuètes : le rôle du bonimenteur, l’animateur du ciné-club, le conférencier. La séance est ouverte.

3. Numéro zéro (Eustache)

En 1971, Eustache filme deux heures de conversation avec sa grand-mère selon un dispositif de tournage réglé d’avance : deux caméras se relayant au gré d’un filmage continu. Le film, intitulé Numéro zéro, est bouleversant. Non seulement par l’exposition d’une certaine noirceur familiale et historique, mais également par la radicalité de la proposition. On peut interpréter le dispositif du film comme le symptôme d’une crise de la « politique des auteurs ». En témoigne le très bel entretien donné par Eustache à la Revue du cinéma/Image et Son en mai 1971 : « J’ai essayé de nier l'” auteur ” de film. Il faut préciser que je me suis lancé dans le cinéma avec, à l’esprit, cette idée défendue par les anciens Cahiers du cinéma pendant très longtemps : ” la politique des auteurs “, il n’y a pas d’œuvres, il n’y a que des auteurs… Au début j’étais convaincu de la vérité de cette idée et les cinéastes que j’aimais allaient dans ce sens. Mais dès que j’ai commencé à tourner, j’ai automatiquement mis ça en question. » Le retrait de l’auteur est manifeste : images du prologue montrant le fils du réalisateur et son arrière grand-mère dans les rues de Paris confiées à un autre cinéaste (Adolfo Arrieta), réalisateur dos à la caméra devenu clapman, dispositif de filmage apparemment continu, selon une manière de filmer warholienne où le cinéaste feint l’absence. Ce retrait, qu’il convient toutefois de tempérer (le film est monté par moments, et les Photos d’Alix nous rappelle son goût de la manipulation), n’est pas le seul caractère frappant de cette expérience. La diffusion de l’œuvre est aussi étonnante. Eustache a voulu soustraire le film à toute visibilité. « Censurer le public », dit-il.

Numéro zéro a été présenté une seule fois pour dix spectateurs (huit seulement sont venus) et fut ensuite retiré de la circulation, à l’exception d’une version réduite, Odette Robert, réalisée pour la télévision dans les années 1980. La copie originale fut retrouvée récemment. Comment interpréter le geste d’Eustache ? « Alors, j’ai décidé la chose suivante : je ne montre plus ce film, parce que c’est au public, enfin aux gens qui veulent le voir, d’agir. Pour ma part, je ne veux pas en faire davantage : dans le cas de mes premiers films, j’ai eu le tort de tout faire, non seulement réaliser ces films, mais me casser la tête pour les montrer, c’est-à-dire pour inviter à les voir des gens qui n’aveint peut-être pas envie de les voir. Ça ne va plus, je me suis trompé pendant des années, et je ne suis pas le seul, alors j’en ai assez, je mets un terme définitif à ce jeu-là. Mon dernier film ne m’intéresse plus. Je n’ai pas assisté à la projection et je ne veux pas le voir. Si des gens ont envie de le voir, si des gens se sentent concernés, qu’ils fassent quelque chose. Voilà l’objet de mon entreprise. » On peut interpréter ce geste à la lumière du destin d’Eustache, soustrayant ses œuvres au public, anticipant sa propre disparition (on peut regretter que ses films soient aujourd’hui devenus invisibles, comme si la « censure du public » se prolongeait pour d’obscures raisons). On peut aussi établir un lien entre la crise du cinéma d’auteur et l’exposition des films. En créant cette séance unique, en raréfiant l’exposition de son film, en optant pour une sorte de filmage impersonnel, Eustache ne préfigure-t-il pas le devenir-installation du cinéma ? On reste surpris par la radicalité de son geste, chargé de négativité et de promesse. Eustache cinéaste assume le travail du négatif. Il accepte et revendique une part d’invisibilité et de retrait. Il est curieux d’observer le déplacement du terme même d’exposition. Exposer un film a longtemps signifié soumettre la pellicule vierge aux rayons de la lumière. L’expression signifie désormais le soumettre à une autre lumière : celle du spectateur (ou de son absence).

4. Exposition (en salle)

Depuis 2003, pointligneplan distribue des films en salle avec la complicité amicale d’une salle parisienne, L’Entrepôt. La sortie est minimale : une séance par jour pendant un mois. Le film bénéficie d’une relative annonce médiatique. Deux de mes films (Trois faces et Glossolalie) ont connu une distribution en novembre 2008. Je fus personnellement étonné par la disproportion entre la charge symbolique d’une sortie en salle et le caractère atone de l’expérience, qui m’a laissé quelque peu songeur, pour user d’un euphémisme. La salle de cinéma est-elle devenu un trou noir d’où nul spectateur ne ressort ? Sans doute ces films ne sont-ils pas destinés à une telle exposition (l’exposition signifie également supplice). Le rituel de la distribution (jour de sortie, presse, séance en présence du réalisateur) ne correspond pas à la nature du contrat passé avec le spectateur par de tels films, proches de la correspondance privée et de l’essai. Je dois reconnaître que je préfère, en regard de l’expérience, les séances singulières organisées à l’initiative d’un programmateur enthousiaste qui a le souci de son public. Les propos échangés avec quelques personnes curieuses, le rire soudain d’un spectateur dans la salle sont autant de signes d’une présence vive. Les films retrouvent l’ambiance du cénacle ou du club qui caractérisait les premiers mouvements cinéphiles. Je pense au Club des amis du septième art de Ricciotto Canudo. L’envie est grande d’accompagner le film par ma présence, de m’adresser à une poignée de spectateurs, de faire du cinéma un spectacle vivant. D’être, en somme, le bonimenteur ou le benshi de mon propre film. « Introduire le ciné-club dans le cinéma », selon la formule d’Isidore Isou dans son Traité de bave et d’éternité. « C’est la première fois qu’on introduit le ciné-club dans le cinéma, c’est-à-dire qu’on préfère la réflexion ou les débats du cinéma sur le cinéma au cinéma ordinaire en tant que tel. » La radicalité de cette position rencontre aujourd’hui une terrible actualité. Le débat est-il devenu premier ? La tâche de pointligneplan est-elle désormais critique ? C’est en tout cas une nécessité que nombre de cinéastes ou artistes associés à pointligneplan ressentent. Ce constat rejoint d’ailleurs les réflexions menées autour de l’animation culturelle soucieuse d’inventer les termes démocratiques d’un débat. « Le cinéma est mort. Il ne peut plus y avoir de film. Passons, si vous voulez, au débat” (Debord).

5. pointligneplan

Dès sa création en 1998, la programmation fut l’enjeu majeur des activités de pointligneplan. La situation a beaucoup évolué depuis. L’existence d’un «cinéma différent», à mi-chemin du documentaire et des arts plastiques, du journal filmé et du film d’artiste, apparaît comme une évidence. Les festivals s’ouvrent au répertoire expérimental, les biennales et centres d’art exposent les films, le marché de l’art favorise la circulation de films en édition limitée, les musées programment régulièrement ce « cinéma différent » : le Jeu de Paume fut le premier à en proposer un panorama sous le titre Un inventaire contemporain (trois éditions de 2003 à 2005), le Centre Pompidou a créé ses programmes Prospectif cinéma et Hors pistes. pointligneplan a perdu son caractère singulier. On peut observer également depuis peu un repli identitaire du marché de l’art ainsi que du cinéma lui-même. Le passage d’un champ à l’autre devient de plus en plus délicat. Chaque territoire tend à se replier sur ses propres frontières. La politique d’achat des collections des musées privilégie les films d’artiste à édition limitée (la rareté est gage de valeur économique). Les choix épineux de diffusion de leurs œuvres que rencontrent certains des artistes de pointligneplan, hésitant entre l’exclusivité de la galerie ou la diffusion par location au gré des projections, sont un symptôme de ce déplacement économique. Cet entre-deux, « à la croisée du cinéma et de l’art contemporain », dont pointligneplan a été l’expression, aura-t-il été momentané ? Chaque artiste ou cinéaste est-il au seuil d’un retour vers sa case naturelle, nouant de nouvelles alliances personnelles avec le champ expérimental, documentaire ou artistique, voire avec celui du marché de l’art ? La tâche de pointligneplan n’est-elle pas aujourd’hui l’invention d’un espace critique en vue d’inquiéter l’idée même de territoire ?

6. Le milieu et le genre

« Expérimental ? C’est pas mon ” genre ” », dit-on. « Le milieu n’est plus un pont mais une faille », lui répond une voix lointaine. Je reprends les titres de deux textes-manifestes, parus respectivement en 2002 et 2008 [1]. L’un est le fruit d’un collectif de « professionnels de la profession » proposant un certain nombre de mesures pour remédier au déséquilibre artistique et économique du cinéma français. Le second est un manifeste visant à définir les termes nouveaux du champ expérimental en prenant la mesure du rôle accru des institutions. Ces deux manifestes témoignent du déplacement des territoires au sein du cinéma français. Celui-ci s’est longtemps caractérisé par un spectre large qui recouvrait aussi bien le cinéma commercial que le film de nature expérimentale en passant par les auteurs dits « du milieu ». Cette continuité, sans doute mythique, reste assez sensible jusqu’au début des années 80. Des films secrets, réalisés dans la confidentialité, caractérisés par des choix de mise en scène radicaux, ont pu bénéficier d’un circuit de diffusion, rencontrer un relais éditorial, trouver un public. Même un cinéaste comme Garrel dans sa période clandestine appartient au milieu du cinéma. Cette situation s’est rompue. Le « cinéma du milieu » (appelons-le « de qualité ») semble souffrir d’une rupture d’équilibre : financer des films qui tentent de résoudre l’équation entre l’industrie et l’art devient de plus en plus difficile. Le milieu expérimental souffre également d’un écart entre une relative reconnaissance institutionnelle à travers les festivals et les musées et une absence d’aide en termes de production. C’est l’ensemble du territoire qui s’est fracturé. Il est toujours étonnant, par exemple, d’observer les usages du terme « expérimental » dans les rubriques cinéma de nos quotidiens. Le terme semble moins qualifier le travail de Rose Lowder ou d’Augustin Gimel que celui d’Arnaud Desplechin. Curieux détournement. Chacun cherche à ravir le capital symbolique de la marge. Non seulement les films n’ont plus de territoire propre, mais les auteurs eux-mêmes ne se (re)connaissent plus. Il m’est apparu en lisant Le milieu n’est plus un pont que le « cinéma différent », à mi-chemin du documentaire et des arts plastiques, pourtant présent massivement dans les festivals documentaires, diffusé entre autres par pointligneplan, n’y figurait même pas, néantisé, frappé du sceau de l’invisibilité.

7. Le cinéastes et ses doubles

J’observe mes tropismes : l’histoire du cinéma, la théorie, l’édition, la critique, la pro-grammation. Ce fut déjà l’impulsion première de pointligneplan, au diapason des leçons du film expérimental : organiser soi-même la distribution des films, inventer de nouveaux modes de diffusion, créer un collectif. Cette plasticité des fonctions ne tient pas seulement aux nouvelles donnes du numérique (monter chez soi, devenir son propre opérateur, financer la production) ; elle rencontre la nécessité pour le cinéaste de ressaisir son propre geste dans une dimension critique. C’est-à-dire devenir historien, théoricien, éditeur, critique, programmateur, commissaire. Chacune de ces activités n’est pas un pis-aller ou le substitut d’une activité noble que serait l’exercice de la mise en scène. Elle est au contraire son extension critique, son mobile, sa parabole. Elle rencontre un âge métacritique du cinéma. pointligneplan doit non seulement poursuivre l’exploration d’un territoire (la tâche avait déjà été esquissée par Vincent Dieutre dans son Abécédaire du tiers-cinéma) mais également renouveler sa définition critique. Introduire le ciné-club dans le cinéma, réfléchir aux conditions de visibilité des œuvres, penser la double contrainte de leur diffusion : multiplier et raréfier, exposer et soustraire, apparaître et disparaître.

[1] Le milieu n’est plus un pont mais une faille, Club des 13, Paris, Stock, 2008.