Jean-Luc Godard 1946-2006.

À la recherche d’un théorème perdu – Centre Pompidou (11 mai / 14 août 2006).

par Dork Zabunyan [2010]

Plusieurs projets d’intervention de Jean-Luc Godard au Centre Pompidou se succéderont dans le temps avant la réalisation des Voyage(s) en utopie au printemps 2006. Il ne s’agira pas ici de reconstituer l’histoire tourmentée entre le cinéaste et l’institution muséale, ni de retracer d’un strict point de vue historique le contenu de ces différents projets, dont l’exposition ne constitue d’ailleurs que l’une des formes envisagées. La démarche sera autre : il s’agira de montrer en quels sens les Voyage(s) en utopie déterminent un véritable « passage » des images mouvantes de la salle vers le musée ; « véritable » parce que l’exposition de JLG ne se contente pas simplement d’agencer des écrans dans la galerie sud du Centre : elle explore, par cet agencement d’images en mouvement, et dans la relation que ces images entretiennent avec d’autres supports (reproductions photographiques, maquettes, livres, etc.), le passage de certains gestes essentiels du cinéma – le cadrage ou le montage – d’un lieu à un autre, en tout cas hors du dispositif de la salle obscure auquel ces gestes sont habituellement destinés. Et par l’étude de cette mutation, le propos consistera à privilégier une approche opératoire de la « migration » des images, de telle sorte que cette migration ne soit pas le simple prétexte d’un investissement thématique.

Signalons néanmoins, schématiquement, les projets principaux de Godard qui ne verront pas le jour au Centre Pompidou : 1/ des « cours/travaux pratique » réalisés dans une perspective télévisuelle par JLG, série d’entretiens filmiques avec des personnalités susceptibles de commenter avec lui les images de l’actualité la plus contemporaine, rythmés de va-et-vient incessants avec une histoire plus ou moins lointaine ; ainsi aurait pu s’incarner le rêve du cinéaste : posséder sa propre chaîne de télévision, ou travailler dans la continuité pour la télévision (pendant huit mois, le Centre lui aurait fourni une salle du musée où ces « cours » auraient pu se faire) ; 2/ le transport et la réinstallation de la table de montage de Godard dans la galerie sud, comme si son instrument de travail primordial était téléporté dans l’enceinte même du Musée national d’art moderne : le studio Périphéria dans le « Centre P. », comme il le dénommait parfois, manière de montrer en direct l’acte de montage en train de se faire, manuellement, physiquement ; 3/ intitulée Collages de France comme les précédents projets, une troisième forme est envisagée avec Dominique Païni, le directeur du développement culturel au Centre et « commissaire » de Godard au sein de l’institution ; Païni souhaite que le réalisateur s’implique davantage spatialement, qu’il intervienne dans les salles du musée et propose une exposition à proprement parler : « Le cinéma exposé », « Déposition du cinéma », « Le cinéma : acte de dépôt » désignent quelques sous-titres qui renverraient aux neuf salles dont disposerait Godard dans la galerie sud du Centre ; ce projet est celui sur lequel travaillent le plus ardemment Godard et Païni, le premier s’investissant dans cette entreprise en vue d’interroger les procédés de reproduction de l’image – procédés plus ou moins archaïques : de la photocopie bas de gamme à la haute définition en numérique –, entreprise benjaminienne, peut-être, qui se présenterait comme un immense « collage », dans l’espace, de ces reproductions en tous genres – de photographies, de peintures, d’images de film, etc. [1].

Les résistances de JLG

Godard, tout au long du travail avec le commissaire, ne semble pas satisfait ; il multiplie les signes de mauvaise humeur au regard de ce projet d’exposition des Collages, et de l’exposition en général. Tout se passe comme s’il ne croyait pas, ou plus, en la capacité du musée à être le lieu d’une expérience de l’art (et de sa transmission). Dans une lettre à Païni, il déclare en effet qu’il préfère lire les Voix du silence de Malraux, qui « donne une voix à la peinture » plutôt que de déambuler dans une exposition où les toiles se succèdent d’un point de vue linéaire ou chronologique. Il estime par ailleurs que le musée demeure une institution trop lourde dans son fonctionnement, lequel n’offre de surcroît pas d’indépendance suffisante à l’artiste dans ses choix et ses décisions, en multipliant au contraire les contraintes et les difficultés : difficultés administratives (de sécurité, d’autorisation, etc.), difficultés financières (avec les modifications éventuelles de budget en cours d’élaboration de l’exposition, etc.), de calendrier (au regard des autres événements que le musée peut accueillir, etc.).

Une autre raison, plus profonde, caractérise la résistance de JLG à faire le pas qui le porterait à part entière dans l’espace du musée ; il s’agit de la question du temps, du temps de l’exposition, d’un temps qui s’exposerait dans l’espace muséal. Godard exprime un sérieux doute sur ce point, qui cristallise probablement toutes les difficultés à passer d’un art du temps (le cinéma) à un art de l’espace (le cinéma exposé). Il déclare en effet, dans un courrier à Dominique Païni, que les expositions exposent « du présent qui passe » [2[2]] et que c’est cela, précisément, qu’il convient de dépasser. En d’autres termes, le temps de l’exposition serait le présent, le présent de la visite du spectateur (dont l’indétermination n’est pas en jeu dans la phrase de JLG), et rien que cela. Pour le dire autrement encore, tandis que le cinéma favorise une expérience complexe du temps, une expérience de temps hétérogènes, une expérience singulière de coexistences entre passé et présent – comme en témoignent les Histoire(s) du cinéma dont les Collages de France pourraient se présenter comme la version spatialisée –, l’exposition (et le cinéma exposé avec elle) ne produirait au contraire selon Godard qu’un temps linéaire, un écoulement temporel au présent qui se confond avec le simple parcours du spectateur dans l’espace du musée (ou de la galerie).

Le temps de l’exposition

Pourquoi cette remarque de Godard possède-t-elle un intérêt réel ? Parce qu’elle engage d’une part, ni plus ni moins, un critère de la réussite (ou de l’échec) en art. Godard avait en effet le mot suivant, destiné au cinéma dans son acception traditionnelle : « les mauvais films sont au présent ». Pour essayer de comprendre cette énigmatique formule, un détour par la pensée de Gilles Deleuze paraît nécessaire, car l’auteur de l’Image-mouvement et de l’Image-temps s’empare bien de la formule de Godard et construit parallèlement un critère de définition de la catégorie de « mauvais film ». Examinons ce procédé critique de construction avant de revenir aux Voyage(s) de JLG. L’une des raisons qui autorise Deleuze à parler de « nullité dans la production cinématographique », c’est le fait que l’image « est au présent, nécessairement au présent » ; Deleuze est explicite sur ce point : « l’image cinématographique n’est au présent que dans les mauvais films ». On constate une sorte de progressivité dans l’analyse, puisque Deleuze peut écrire d’abord « que le présent soit le seul temps direct de l’image cinématographique semble même une évidence », et plus loin dans l’Image-temps, il soutient qu’« il est inexact de considérer l’image cinématographique comme étant par nature au présent », et ailleurs, de façon assurément plus vigoureuse : « le postulat de “l’image au présent” est un des plus ruineux pour toute compréhension du cinéma » [3[3]].

Derrière ces affirmations qui proviennent directement du mot de Godard, se situe une querelle qui affecte la question du temps au cinéma, et que Deleuze résume d’une phrase particulièrement dense : « le temps cinématographique n’est pas ce qui coule, mais ce qui dure et coexiste » [4[4]]. La première partie de cette phrase renvoie à une conception phénoménologique de la temporalité, celle de Husserl principalement qui, dans ses Leçons sur la conscience intime du temps, élabore un concept « d’écoulement temporel », écoulement d’un « objet temporel » qui se fait « au présent », qui s’écoule linéairement ; l’autre fragment, en revanche, renvoie à une conception bergsonienne du temps, où le passé et le présent sont susceptibles de coexister ensemble, où « l’avant » et « l’après » s’enchevêtrent l’un à l’autre, comme dans le cinéma de Resnais, où nous assistons souvent à la présentation sensible de « régions [du passé qui] sont brassées dans la mémoire d’un homme qui saute de l’une à l’autre » [5[5]]. Dans tous les cas, nous avons affaire, dans l’image, à un temps non-chronologique, à une coexistence de temporalités hétérogènes qui s’émancipe d’un écoulement temporel se faisant au présent, qui se libère d’une causalité simplement linéaire entre les événements représentés.

Les maquettes ou comment faire muter le concept de montage

Ce qui nous semble intéressant, c’est que Godard reprenne cette idée sur les mauvais films qui sont « au présent » près de trente ans après l’avoir énoncée, et qu’il le fasse cette fois dans le contexte de son exposition au Centre Pompidou. Le problème auquel nous sommes dès lors confrontés est le suivant : comment JLG s’y prend-il pour atteindre, dans l’espace de la galerie sud, à cette coexistence temporelle souhaitée, à cette confrontation entre des temporalités hétérogènes qui seule ont valeur pour lui ? Comment fait-il, autrement dit, pour éviter la mauvaise exposition, sachant que l’exposition semble vouée, pour le visiteur qui déambule, à une expérience de la durée nécessairement « au présent » ? Notre hypothèse est de soutenir que toutes les difficultés rencontrées par Godard dans la conception de son exposition résulte de ce passage d’une expérience du temps (du défilement des images, dans une salle obscure) à une expérience de l’espace (à l’enchaînement des images, et des objets, dans les salles du Centre Pompidou).

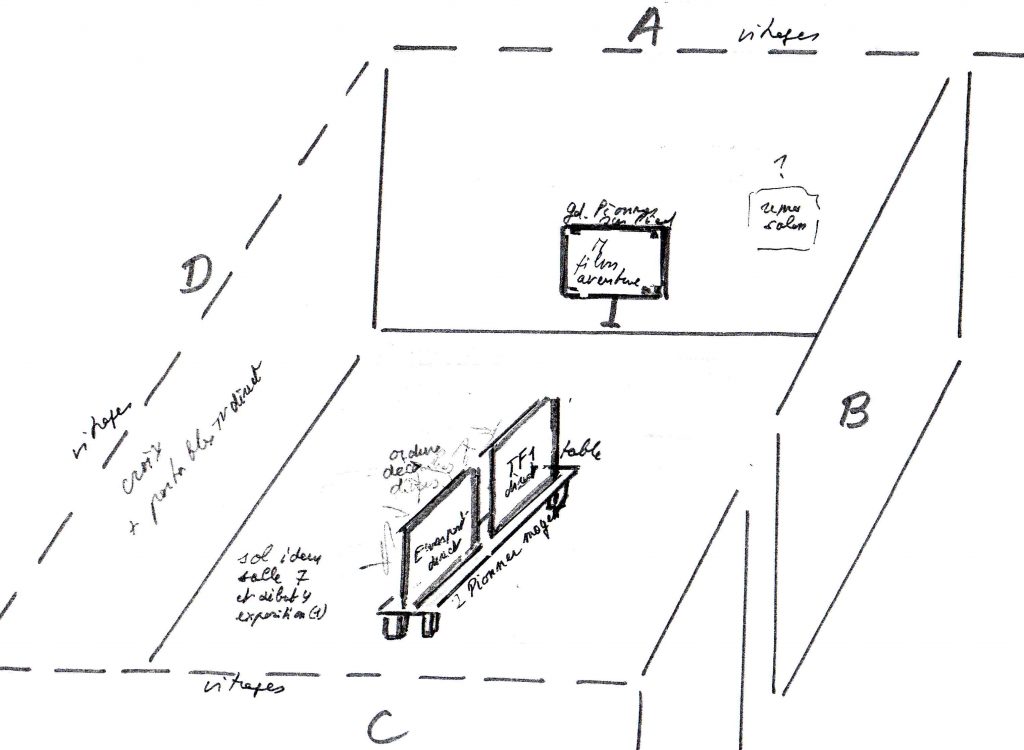

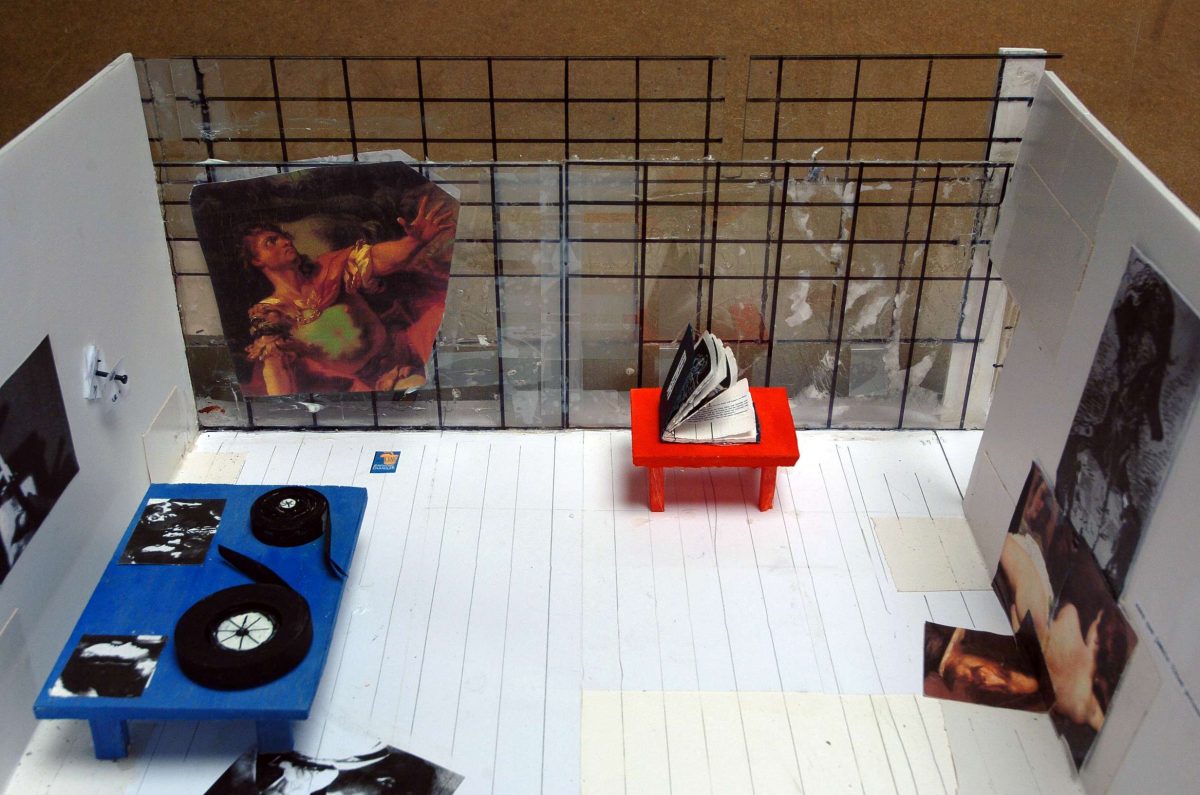

La solution de Godard – car il y a bien une solution – est multiple, et on peut dire qu’elle trouve une actualisation dans son usage de la maquette : la maquette des neuf salles que le cinéaste devait investir à échelle 1 (l’ultime projet des Collages de France, souhaité et défendu par Païni, que JLG finalement abandonnera), avec les objets et les reproductions d’images fixes et mouvantes que chacune était supposée contenir. Comment justifier l’emploi de ces maquettes, au nombre de 18 au total (2 fois les 9 salles, à deux échelles différentes) ? Il existe deux raisons, au moins, à cela. D’une part, ces jeux entre échelles créent un différentiel entre diverses présentations de l’espace (et non représentations de l’espace dans l’image) ; c’est sans doute le propre de toute variation d’échelles que de produire un différentiel de ce genre. Ici, et c’est en ce sens que le choix de la maquette prend sens selon nous, à la coexistence temporelle recherchée, se superpose une coexistence spatiale : non seulement il est possible de contempler d’un coup d’œil l’intérieur de ces maquettes (dont on perçoit plus ou moins distinctement les composantes), mais le visiteur peut saisir dans une même perception plusieurs maquettes, et par conséquent plusieurs salles de ce qui devait constituer une mise en espace des Collages de France.

D’autre part, la simultanéité de la vision produite par cet usage des maquettes permet à Godard de reconduire une investigation qui date des premiers temps du cinéma, et qu’il a su relancer de son côté à travers plusieurs « essais filmés » (entre autres ceux réalisés pour le groupe Dziga Vertov, avec Jean-Pierre Gorin) : il s’agit de l’examen des relations entre cinéma et pensée, sachant que le cinéma est l’art supposé rendre sensible le fonctionnement de la pensée, comme le défendaient les grands pionniers du cinéma, Eisenstein ou Gance. Dans le cas des Voyage(s) en utopie, la maquette est l’élément qui concilie la dimension spatiale avec l’exigence d’une exploration cinématographique du fonctionnement de la pensée : non plus à travers la succession des images dans le temps suivant le motif du défilement, mais depuis la saisie, en un seul regard, de manière synoptique et par conséquent simultanée, de l’intérieur de la maquette, laquelle forme potentiellement une cartographie de la pensée de Godard, et rend corrélativement visible les courts-circuits temporels que cette pensée enveloppe en elle.

Par là devient possible l’expérience d’une coexistence temporelle, qui découle en ce sens d’une coexistence spatiale produite par les maquettes : par chacune d’entre elles, aussi bien que par les relations des unes avec les autres. Surtout, ces jeux entre maquettes servent eux-mêmes de repère aux passages, pour le spectateur, d’un espace à un autre de la galerie sud du Centre Pompidou ; repère mouvant d’enchevêtrements eux-mêmes indécidables entre les éléments de l’espace composé de trois salles, respectivement nommées « avant-hier », « hier » et « aujourd’hui ». Espace « d’irrésolution », où les « signes assoupis de l’histoire », passée ou contemporaine, « attendent d’être réveillés » par le visiteur [6[6]]. Peut-être atteignons de ce fait la dimension de l’inachevé qui caractérisent éminemment les Voyage(s) en utopie de JLG, inachevé qui dérive de cette impression de ruine si prégnante lors de la visite de l’exposition – ruine des temps modernes, également, comme le montrent les écrans plats entassés dans un coin poussiéreux du musée.

Aussi, il nous semble que Godard soit parvenu, par ces relais entre coexistence temporelle et coexistence spatiale, a opéré un passage de l’opération de montage, geste fondamental du cinéma, du film à l’exposition ; il nous invite par là même à opérer une migration des concepts (pour peu que nous les fabriquions après lui), parallèlement à la migration des images qu’il a élaborée de la salle de cinéma au musée. Il a réalisé ce que l’on pourrait appeler une image-espace, au sens où il a su transformer une notion cinématographique – en l’occurrence, le montage –, en passant des surimpressions et faux raccords qui caractérisent l’enchaînement des images et des sons dans ses films (en particulier dans ses Histoire(s)), aux effets d’assemblage et de chevauchement qui dessinent l’espace fragmenté de ses Voyage(s), avec ces jeux de différentiels qui partent des maquettes jusqu’à imprégner les espaces de déambulation du spectateur.

Tout filmique et totalité de l’exposition

La migration des opérations de cinéma de la salle vers le musée concerne également, dans les Voyage(s) en utopie, le concept de cadre. Nous le mentionnons pour au moins deux raisons. Premièrement, le cadre touche de près à la notion d’écran, et à l’usage que Godard fait des nombreux supports d’images en mouvement dans son exposition, lesquels varient par leurs dimensions et par leurs placements dans l’espace : ipods à l’intérieur des maquettes, écrans miniatures alignés et insérés dans les cimaises du Centre Pompidou, écrans plats déposés à même le sol ou posés horizontalement sur une table, etc. À chaque fois, nous croyons que les limites de l’écran entrent en relation avec un ou plusieurs cadres qui composent l’architecture de la galerie sud, jusqu’à brouiller la frontière entre le dedans de l’exposition et le dehors du musée.

Considérons le cas des deux écrans plats que Godard a pris soin de placer sur une table qui se trouve dans la salle « aujourd’hui », la troisième à laquelle parvient le visiteur des Voyage(s) : ces écrans retransmettent chacun une chaîne de télévision qui émet en direct, respectivement Eurosport et LCI (La Chaîne Info), autrement dit un canal pour l’actualité, un autre pour le sport. Ces deux écrans font face à la grande vitre de la galerie correspondant à la paroi transparente qui donne sur l’extérieur. Ainsi le spectateur peut-il visionner une chaîne d’information en continu, et, levant la tête, contempler un autre spectacle en direct : celui de la rue et de ses passants devant le Centre Pompidou côté rue Saint-Merri. Les liens de l’intérieur et de l’extérieur du musée sont de ce fait déterminés par l’enchaînement entre deux types de cadre : les cadres formés par la réunion des deux écrans plats et celui de la vitre de la galerie sud, laquelle vitre devient à son tour une sorte d’écran où nous avons affaire, comme aurait dit Serge Daney, non plus à un défilement d’images, mais à un défilé de passants.

La relation du dedans et du dehors envisagée spatialement par Godard pourrait en outre être investie en fonction des fragments de salon ou des bribes de chambres à coucher reconstruits dans les salles des Voyage(s) en utopie : une table basse ici, entourée de quelques fauteuils décatis, ou un endroit pour dormir là, sans drap et sans confort. On a pu signaler que Godard revenait souvent dans son exposition, en vue de modifier un élément du décor, de le déplacer voire de le faire disparaître. On a moins insisté sur la façon dont il a régulièrement arpenté les abords du Centre Pompidou, avant comme pendant la durée des Voyage(s), au seuil duquel vivaient de nombreuses personnes sans domicile, et qui avaient constitué côté rue Rambuteau un système vie, ou plutôt de survie, singulièrement proche des morceaux d’habitats que l’exposition proposait par ailleurs.

Cette démarche laisse entrevoir une nouvelle conception du tout de l’exposition, qu’il convient de penser dans un rapport étroit au tout filmique lui-même. Qu’est-ce que le tout d’un film ? On se souvient de la thèse énoncée par Deleuze dans l’Image-mouvement et inspirée de Bergson : le tout n’est pas donné ni donnable, puisqu’il est fondamentalement « ouvert » ; il y a les ensembles avec leurs parties qui correspondent aux plans avec leurs composantes, et les relations entre les plans qui renvoient à un tout changeant en fonction de ces relations mêmes [7[7]]. En résulte d’après Deleuze la « durée concrète » d’un film, lequel possède toujours dans le cinéma de fiction, quel que soit son genre, un début et une fin. Toujours dans le cinéma de fiction, quel que soit son genre, un début et une fin. Que se passe-t-il dans le cas d’une exposition ? C’est-à-dire : comment la totaliser ? Les Voyage(s) en utopie présentent une façon parmi d’autres de répondre à cette question : il ne s’agit pas simplement de dire, par analogie, que sa totalité est ouverte, mais de soutenir que le tout de l’exposition ne cesse pas de se constituer en différé. « En différé » précisément parce que l’expérience des Voyage(s) se poursuit, en puissance, hors de l’enceinte du Centre Pompidou, que l’on soit à l’intérieur de la galerie sud en train de regarder l’extériorité urbaine, ou que l’on soit dans cette même extériorité tandis que se poursuit autrement le jeu d’enchevêtrement entre cadres conçu par Godard. Par exemple, la manière dont les innombrables écrans qui peuplent une grande ville comme Paris peut entrer en résonance avec les bâtiments qui les abritent d’une part, avec la réalité spirituelle que nous avons gardée de l’exposition de JLG d’autre part – cette dernière, suivant la disposition de ses multiples supports d’images, étant la condition de l’expérience de la première. C’est par là que l’exposition favorise une dissipation de la frontière entre le musée et son dehors, comme si les Voyage(s) se poursuivaient dans la périphérie du « Centre P. ».

[1] Comme l’écrit judicieusement Anne Marquez à ce sujet : « Godard utilise l’archéologie du cinéma pour proposer une généalogie des grands moyens de reproduction », in « L’impossible exposé selon JLG – Histoires d’expositions au centre Pompidou », May, n°1, été 2009, p. 74-75.

[2] Courrier du 03 juillet 2005 de Jean-Luc Godard à Dominique Païni.

[3] Voir respectivement Gilles Deleuze, L’Image-temps, Paris, Minuit, 1985, p. 56, 51, 138 et 355.

[4] Gilles Deleuze, « Lettre à Serge Daney – Optimisme, pessimisme et voyage », in Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, p. 105.

[5] Voir respectivement Edmund Husserl, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, Paris, PUF, 1964, p. 38-39 et L’Image-temps, op. cit., p. 154.

[6] Anne Marquez, art. cité, p. 78.

[7] Gilles Deleuze, L’Image-mouvement, Paris, Minuit, 1983, notamment p. 20-22 et 82.